No esperaba nada de San Valentín porque, con el debido respeto, a mi se me antoja un santo que, más que elevado a los altares celestiales por la “corte” vaticana, parece haber sido puesto en los escaparates terrenales por El Corte Inglés, esa mercantil tan lucrativa que da y quita galones de ciudad allá donde abre tienda. O la cierra, o la deja entreabierta, como es nuestro caso. A Guadalajara nos hizo subir un par de peldaños en esa jerarquía de urbes allá en 2007, cuando se inauguró su centro en el complejo Ferial Plaza, pero ahora nos va a bajar uno al transformarlo en un simple “outlet”, que viene a ser como un gran bazar de saldos, más parecido a los almacenes madrileños “SEPU” -acrónimo de Sociedad Española de Precios Únicos-, que a un Corte Inglés de primera división.

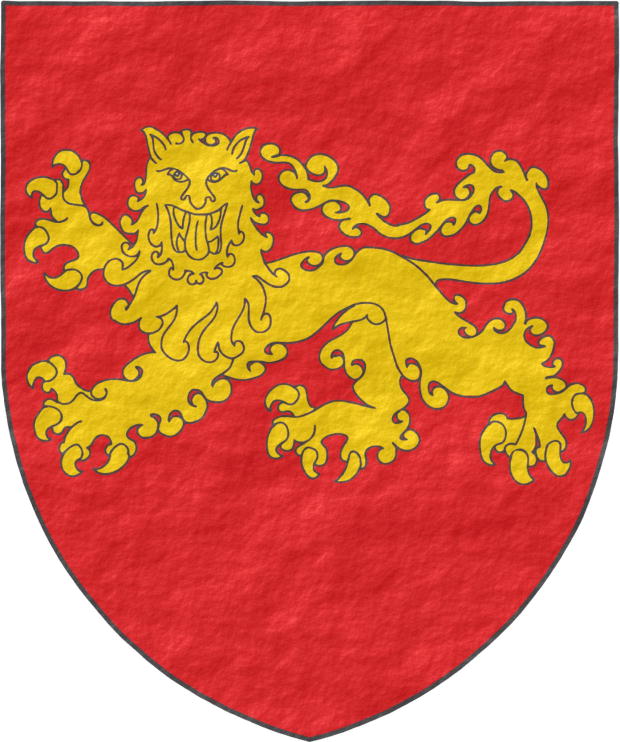

Escudo de armas de Leonor de Aquitania

Lo dicho, esperaba poco o nada de San Valentín y el hombre -es un decir- se presentó con un libro, algo que agradezco sobremanera porque, como ya he manifestado por activa y por pasiva -incluso también por perifrástica, lo que cultivo en exceso-, la lectura es para mí como el bálsamo de fierabrás para los tantas veces molidos huesos de Don Quijote. Y el libro en cuestión no era uno cualquiera, se trata de “Aquitania”, la obra de la que es autora la vitoriana Eva García Sáenz de Urturi, premio Planeta de novela 2020. Cuando huelo a papel impreso, mi epitelio olfatorio hace la ola y los dedos se me hacen huéspedes; supongo que el hipocampo de mi cerebro, al oler a tinta, me retrotrae a aquellos felices años aurorales en el mundo del periodismo cuando comencé a aprender el oficio de la mano de dos grandes maestros y amigos, Salvador Toquero y Santiago Barra. Trabajando codo con codo con ellos en la imprenta De Mingo, donde se editaba entonces nuestro recordado y querido “Flores y Abejas”, efectivamente nos envolvía un singular e inolvidable olor a tinta fresca. La de “Aquitania” estaba ya bien seca cuando abrí el libro, pero el tacto del papel impreso jamás lo sustituirá la virtualidad, por muchas virtudes que ésta tenga. Alertados y activados mis sentidos por olores y tactos de tan grato recuerdo, al tiempo que avivado mi espíritu por poder imbuirme en la gran aventura que siempre es leer un libro, pronto me subyugó la escritora vitoriana a la que ya había leído su exitosa trilogía que comenzó con “El silencio de la ciudad blanca”, siguió con “Los ritos del agua” y concluyó con “Los señores del tiempo”. Sáenz de Urturi escribe muy bien, perfila magníficamente los personajes, crea buenas tramas principales y secundarias, las anuda con habilidad y buenos recursos y sus desenlaces suelen ser atinados, casi siempre cerrados con punto y seguido, más que final, sin duda de forma intencionada porque eso le deja abierta la posibilidad de escribir secuelas y seriar, un gran recurso para fidelizar lectores. “Aquitania” es una novela que, según su propia autora, está entre “El nombre de la rosa”, de Umberto Eco, y “Juego de Tronos”, de George R. R. Martin; bueno, eso dice ella, porque de la novela gótica de Eco yo solo veo coincidencia entre los libros envenenados de la abadía y la ponzoña con la que matan en Santiago de Compostela al padre de Eleanor (Leonor) de Aquitania, la protagonista de la novela, mientras que de “Juego de Tronos” son parangonables incestos, ambición y lucha por el poder. En todo caso, “Aquitania” es una buena novela histórica, aunque puede que los historiadores no estén muy contentos con ella porque la autora se ha permitido muchas licencias, incluso cronológicas, dando argumentos a quienes denuestan este género por utilizar personajes y hechos históricos para jugar con ellos al antojo del autor, como si de un guiñol se tratara. Pese a ello, la obra consigue captar el interés del lector desde el primer momento y éste es consciente de que no está ante un tratado de historia, sino disfrutando de una novela con mimbres de “thriller”, ambientada en el siglo XII y protagonizada por una interesantísima mujer que llegó a ser reina de Francia y de Inglaterra y fue madre de diez hijos, algunos de ellos con tanto peso en la historia -y en la leyenda- como Ricardo I Corazón de León, Juan I sin Tierra o Leonor de Castilla, la esposa de Alfonso VIII. Aquitania era en aquel tiempo un potentísimo ducado francés, con más extensión y recursos de todo tipo que la Isla de Francia, la región parisina de la corte gala. El poder de la casa aquitana, según la novelista, creció y se sustentó en un lema privado que es el que da título a esta entrada: “Solo Sé Subir”. Así le cuenta en la novela Guillermo X, duque de Aquitania, a su hija Eleanor lo que significa para ellos ese lema: “Es toda la sabiduría de nuestro linaje condensada, la respuesta a toda decisión que hayas de tomar en la vida. Elige siempre la que te permita subir. Solo subir. ¿Cómo crees que los duques de Aquitania somos lo que somos y hemos llegado hasta aquí? Porque solo sabemos subir”. Cuando leí estas líneas, mi pensamiento se transportó en un instante del medievo al tiempo actual. “Solo Sé Subir”, más que un lema de panoplia y escudo de armas de un ducado, parece el leitmotiv de una significativa parte de la clase política de nuestro tiempo, aunque más que de subir, cabría hablar de trepar. La ambición desmedida y el no importar el camino sino la meta -vuelve Maquiavelo con su fin que justifica los medios para conseguirlo-, son dos señas de identidad y comportamiento de un amplio número de los políticos de hoy que, lejos de servir, se sirven, y que, en vez de aportar soluciones, crean problemas. La erótica del poder hace ya tiempo que es pura pornografía.