Julio fue siempre un mes más de trabajo que de fiesta porque en esta tierra castellana era, y es, el tiempo habitual de la cosecha, el decisivo para completar el ciclo más notorio y decisivo del labrado y laboreo de la tierra porque el cereal, en general, y el trigo, en particular, era, aunque ya solo lo es en parte, la base de la alimentación de las principales fuerzas del trabajo: hombres y animales. La cosecha de julio, que ahora ya se inicia e, incluso, acaba en junio, al menos en las tierras menos altas de la provincia, tenía por objetivo —y tiene, pero ahora de una manera menos directa y tangible— llenar los graneros con los que prepararse para el otoño y el invierno, tiempo de frutos el primero y ya solo de despensas el segundo, aunque la recogida de la oliva fuera, y siga siendo si es que hay quien la recoja, labor de este tiempo.

Cuando el hombre trabaja, la fiesta debe esperar, y viceversa. O debería. Malo es que una cosa y otra se mezclen porque, como dice el refrán, “trasnochar y madrugar no caben en el mismo costal”. Así las cosas, y salvo puntuales excepciones de patronazgos de santos o advocaciones marianas de julio muy arraigados —San Cristóbal, la Virgen del Carmen y Santiago, especialmente—, julio solía ser un mes poco festero, quedando ese adjetivo para los meses de agosto y septiembre, en los que habitualmente se concentran el 90 por ciento de las fiestas de la provincia. Cada vez más, porque muchos pueblos han optado por atrasar o adelantar sus festejos principales y llevarlos, sobre todo a agosto, que es cuando el personal se concentra en ellos, mientras que el resto del año está disperso por causa de la centrifugación demográfica que supuso la emigración masiva del medio rural al urbano entre los años 60 y 80 del siglo pasado. Y que no ha cesado en las siguientes décadas, incluso hasta la actual, si bien ya en forma de goteo porque queda tan poca gente en nuestros pueblos, que ni siquiera da para que emigre en masa.

Todos somos, hemos sido o seremos migrantes. Guadalajara es un claro ejemplo de eclecticismo socio-demográfico. Incluso muchos a quienes nos tienen por “GTV” —De “Guadalajara de toda la vida”—, somos más de pueblo que el tomillo; yo mismo puedo servir de ejemplo: mi abuelo paterno era de Otilla, un pueblecito de Molina; mi abuela materna, de El Casar, pero descendía de Valdenuño y Fuentelahiguera, y mis abuelos maternos y mi madre, de Taracena; mi padre nació en Cifuentes, pero vivió en Colmenar de la Sierra, Zaorejas, Alcocer, El Casar, Galápagos, Taracena y Guadalajara—. Antes, la gente nacía y solía morir en la misma casa o, como muy lejos, en el pueblo de al lado, si es que se había casado allí y había pagado la patente, claro, porque quitarle mozas casaderas a la aldea vecina no podía salir gratis. Eso sí, había quienes se resistían a ello y, como mandaba la tradición, acababan en el pilón de la fuente, entre las babas de las caballerías y los renacuajos por no pagarse unos cuartillos de vino y algo de pan —mejor un cabrito o cordero— con los que andar el camino.

Hace ya muchas décadas que a los niños se les ha olvidado nacer en los pueblos y casi todos, aunque cada vez menos, nacen en ciudades, muchas de ellas apenas pueblos antes de crecer en aluvión. Bien cerca tenemos muchos ejemplos a los que, incluso por los días en que celebran sus fiestas locales, con patronazgos de santos muy vinculados a la tradición agraria, se les ve, por debajo del faldón urbano de reciente cuño, sus tradicionales enaguas rurales. Aunque hay quienes sostengan que el campo es lo que hay entre dos ciudades, éstas no dejan de ser pueblos que se han pasado de frenada y que han crecido, no por sí mismos, sino porque son dormitorios de otras ciudades que también fueron antes pueblos. O sea, una ciudad es un pueblo que se acomplejó de serlo y quiso crecer o, mejor dicho, le quisieron crecer, incluso a costa de las mejores tierras de cultivo, simplemente porque era un buen sitio para plantar fábricas en vez de cereal y, últimamente, para sembrar viviendas más baratas que las que ofrecen las ciudades donde se concentra el trabajo.

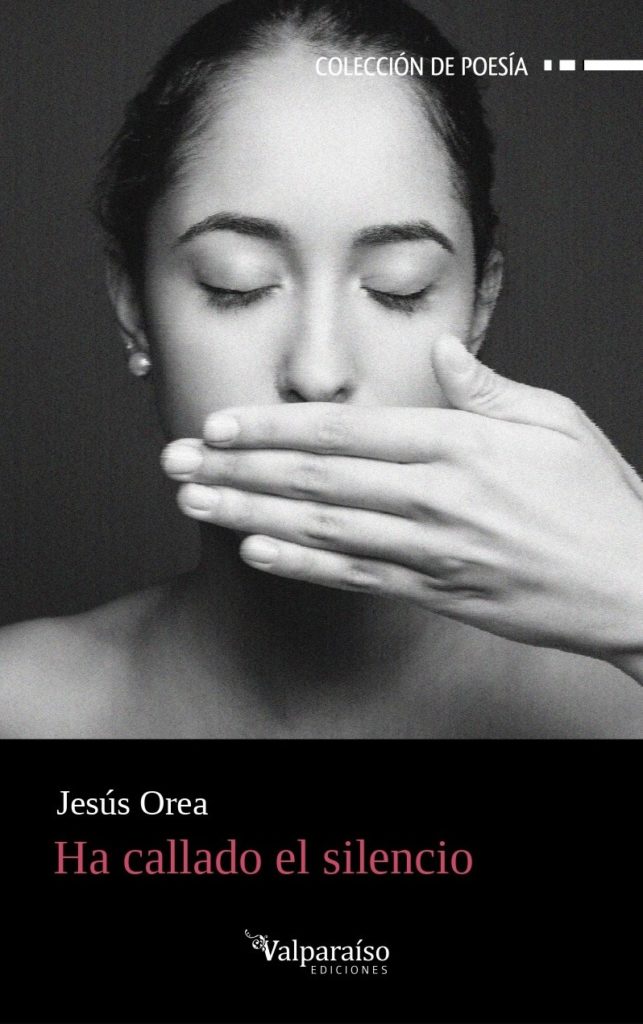

Y en estos julios de hoy, tan alejados de aquellos de ayer con eternas jornadas de siega, acarreo, era, parva, grano, troje y sudor de sol a sol, hasta la fiesta cabe en el mismo costal. Prueba de ello no solo es el Festival Medieval de Hita, que hace ya seis décadas que se coló a primeros de julio en el calendario festivo provincial, también lo son las históricas fiestas del Carmen molinés con sus coloristas ”cangrejos”, o las de la carmelitana Pastrana, precedidas este año en junio por su Festival Ducal, o las de la Lavanda en Brihuega, una cita que ha irrumpido con una inusitada fuerza en el panorama, no solo nacional, y que ha venido a traer color a la tierra que mejor huele del mundo. Y entre tanta fiesta tradicional y popular, también hay un hueco para festejar la palabra a través de la poesía en los Versos a Medianoche de Guadalajara —Martes, 9 de julio, 22 horas, Palacio del Infantado, un David compitiendo con el Goliat “fútbol a medianoche”—, los Versos a Medianoche de Pastrana —en cuya organización me consta que está trabajando su ayuntamiento para rendir homenaje a los poetas que se han inspirado en la villa Ducal, desde Santa Teresa a Ochaíta y Suárez de Puga— y Noche de versos en Torija —viernes, 26 de julio, 10 de la noche—, la velada poética que desde hace décadas organiza Jesús Campoamor, el poeta del pincel que pinta con óleos envueltos en velo los colores de la Alcarria.