La provincia de Guadalajara, que es la decimoséptima en extensión del conjunto de las provincias españolas —tiene 12.214 Km2, según el INE—, en cambio es la novena que menos población posee —256.461 habitantes, según la misma fuente—. Sin contar Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas, de las 50 provincias que tiene España en la actualidad, la nuestra solo supera en población a Ávila, Cuenca, Huesca, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora. Esto lo manifiesta la estadística gruesa porque la fina dice que hay dos guadalajaras, si bien, según la base de datos de topónimos “Maxmind”, que incluye ciudades, pueblos, aldeas, distritos, barrios y cualquier núcleo de población, en todo el mundo ese número en realidad se eleva a 19, curiosamente el código de Guadalajara en el nomenclátor de provincias españolas, de ahí que nuestros códigos postales comiencen por esos dos dígitos. Esas dos guadalajaras a las que me refiero no están ni en Méjico, ni en Colombia, “ni en desiertos remotos, ni en lejanas montañas”, como alguien dijo en un conocido circunloquio para afirmar gráficamente la proximidad de las cosas, sino que se localizan dentro de esos doce mil y pico kilómetros cuadrados en los que se extiende la actual provincia de Guadalajara. Una realidad territorial finita desde que Javier de Burgos cerrara definitivamente en 1833 —aunque en España lo definitivo casi siempre tiene fecha de caducidad— los mapas provinciales, siendo ministro de Isabel II.

Hablar de una sola Guadalajara es ignorar a la otra ya que ambas solo comparten límites provinciales, geografías similares, bastante historia común y no mucho más, que no es moco de pavo, pero es evidente que poco tiene que ver la Guadalajara del Corredor del Henares con la rural. Mientras que la primera crece y crece en población y en el establecimiento de industrias, sobre todo logísticas —que ocupan mucho suelo y generan bastante menos empleo que las de bienes de producción, de capital o de consumo, pero que son muy tecnológicas y crean bastante empleo diferido—, la segunda, decrece y decrece en población y cada día tiene menos y peor acceso a servicios. Resumiendo: al tiempo que la Guadalajara más cercana a la capital y vertebrada por el Corredor, sube y sube, la otra, baja y baja. Tenemos dos guadalajaras en una y, encima, la más pequeña en extensión es la que más población y actividad económica concentra, mientras que la otra, que ocupa más de tres cuartas partes de la provincia, presenta datos demográficos similares a los de Laponia. A las mismas puertas de Madrid porque Laponia está lejos de todas partes y tiene un clima verdaderamente extremo, pero la Guadalajara rural está en el centro de España, es limítrofe con la capital del país y su pujante región, y no son excesivas y hasta en algún caso, cercanas, las distancias con Zaragoza, Valencia y Barcelona, tres de las más importantes capitales y provincias españolas. No es la intención de este artículo entrar a analizar esta situación de bifrontalidad o bipolaridad que presenta desde hace unos años nuestra provincia y que sigue en manos del maximalismo porque se acrecientan progresivamente las distancias entre las dos guadalajaras, pero quede ahí el dato porque la despoblación no cesa en la zona rural pese a que hay no pocos que viven, y muy bien, de trabajar para combatirla. En España seguimos haciéndonos líos muchas veces con los fines y los medios, incluso mejorando a Maquiavelo dándole la vuelta a su conocido aserto porque, aquí, frecuentemente, el fin no justifica los medios, sino que los medios justifican el fin.

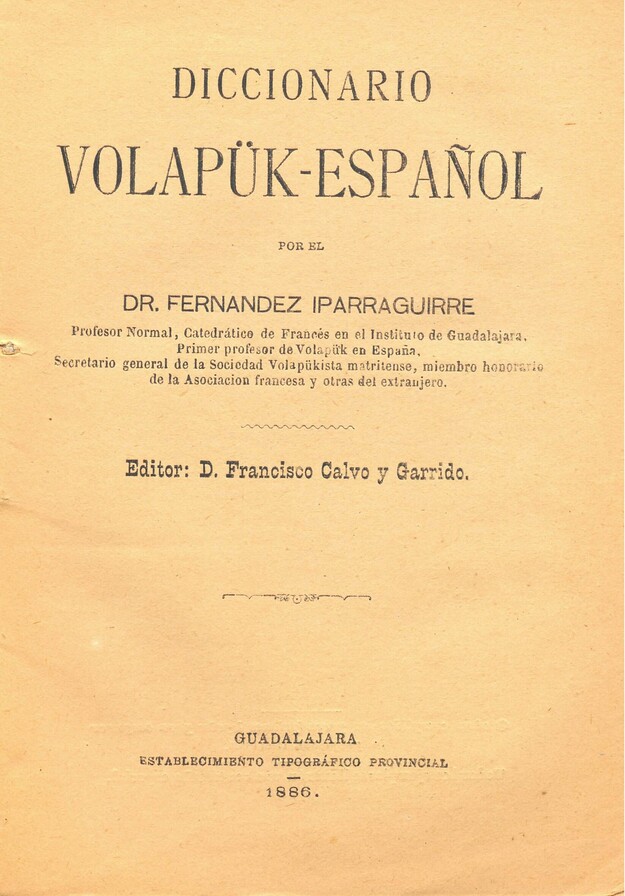

Y en esa Guadalajara bifronte como Jano y bipolar como Van Gogh o Virginia Woolf, se acumulan aconteceres y circunstancias notables, pese a que la nuestra sea una de las provincias más desconocidas y menos visitadas de España; de hecho, la estadística dice que solo tenemos menos turistas que otras tres provincias: Palencia, Soria y Zamora, que copan el podio negativo de la recepción de visitantes. Precisamente, uno de esos aconteceres notables con Guadalajara como escenario me ha venido al recuerdo hace unos días, cuando se constituyó el Congreso de los Diputados para iniciar la nueva legislatura y la recién elegida presidenta, la socialista y pancatalanista balear, Francina Armengol, anunció que, desde ya, el catalá, el esuskara y el galego iban a ser lenguas de uso corriente y frecuente en la cámara, pese a que el reglamento actual no lo permita. Canta Joaquín Sabina, en una de sus mejores canciones, “Peces de ciudad”, que “en la Torre de Babel, desafina un español”. Pues eso… ¿Y Guadalajara, qué tiene que ver con que se vaya a instalar una sucursal de Babel —y no tardando, también del bable y del cántabru y de la fabla y del…— en la Carrera de San Jerónimo?. Pues que, sin salir de esta pequeña y semidesconocida provincia, tenemos dos proverbiales ejemplos de lo que es la “centrifugacidad” y la “centripetez” —permítanseme sendos palabros— de las lenguas: fuimos sede de la academia española del Volapük, un proyecto de idioma universal en la línea del Esperanto, nacido en la segunda mitad del siglo XIX y que tenía como lema “menade bal püki bal” —“para una humanidad, una lengua”— y en la zona nordeste de la provincia se habla la Migaña o Mingaña, una jerga de tratantes, muleteros y esquiladores. Mientras que el Volapük pretendía que todos los hombres se pudieran entender en un mismo idioma, aunque fuera artificial, porque eso contribuiría a tender hacia una humanidad más unida y fraterna, con la Migaña, sus hablantes, lo que perseguían era entenderse solo entre ellos y que nadie supiera qué estaban diciendo. Ustedes mismos pueden juzgar si lo que se busca con el uso de lenguas cooficiales en el Congreso es unir o separar, entender o confundir, acercar o alejar… Más que hermanos, los españoles cada vez somos más primos.